一 概述

消化道出血是臨床常見癥候群,可由多種疾病所致,。消化道是指從食管到肛門的管道,,包括食

管、胃,、十二指腸,、空腸、回腸,、盲腸,、結(jié)腸及直腸。上消化道出血是指十二指腸懸韌帶(Treitz韌帶,譯為屈氏韌帶)以上的食管,、胃,、十二指腸、上段空

腸以及胰管和膽管的出血,。十二指腸懸韌帶以下的腸道出血統(tǒng)稱為下消化道出血,。隨著內(nèi)鏡技術(shù)的發(fā)展,新名詞“中消化道”改變了對消化道的傳統(tǒng)分段概念的認(rèn)

識。新定義以十二指腸乳頭,、回盲瓣為標(biāo)志,,將消化道分為“上消化道”(十二指腸乳頭以上)、“中消化道”(十二指腸乳頭至回盲瓣)和“下消化道”(盲腸,、

結(jié),、直腸)。

二 病因

消化道出血可因消化道本身的炎癥,、機(jī)械性損傷,、血管病變、腫瘤等因素引起,,也可因鄰近器官的病變和全身性疾病累及消化道所致,。

1.上消化道出血

2.中、下消化道出血

(1)肛管疾病 痔,、肛裂,、肛瘺,。

(2)直腸疾病 潰瘍性直腸炎,、腫瘤(息肉)、類癌,、鄰近惡性腫瘤或膿腫侵入直腸,、感染(細(xì)菌性、結(jié)核性,、真菌性,、病毒性、寄生蟲),、缺血等,。

(3)結(jié)腸疾病 感染(細(xì)菌性、結(jié)核性,、真菌性,、病毒性、寄生蟲),、潰瘍性結(jié)腸炎,、憩室、腫瘤(息肉)、缺血和血管畸形,、腸套疊等,。

(4)小腸疾病 急性出血性壞死性腸炎、腸結(jié)核,、克羅恩病,、憩室炎或潰瘍、腸套疊,、腫瘤(息肉),、血管瘤、血管畸形,、缺血等,。

三 臨床表現(xiàn)

根據(jù)出血部位及出血量、出血速度不同,,臨床表現(xiàn)各異,。

1.一般狀況

小量(400ml以下)、慢性出血多無明顯自覺癥狀,。急性,、大量出血時出現(xiàn)頭暈、心慌,、冷汗,、乏力、口干等癥狀,,甚或暈厥,、四肢冰涼、尿少,、煩躁不安,、休克等癥狀。

2.生命體征

脈搏和血壓改變是失血程度的重要指標(biāo),。急性消化道出血時血容量銳減,,最初的機(jī)體代償功能是心率加快,如果不能及時止血或補(bǔ)充血容量,,出現(xiàn)休克狀態(tài)則脈搏微弱,,甚至捫不清。休克早期血壓可以代償性升高,,隨著出血量增加,,血壓逐漸下降,進(jìn)入失血性休克狀態(tài),。

3 其他伴隨癥狀及體征

根據(jù)原發(fā)疾病的不同,,可以伴有其他相應(yīng)的臨床表現(xiàn),,如腹痛、發(fā)熱,、腸梗阻,、嘔血、便血,、柏油便,、腹部包塊、蜘蛛痣,、腹壁靜脈曲張,、黃疸等。

四 檢查

1.常規(guī)實(shí)驗(yàn)室檢查

包括血尿便常規(guī),、糞隱血(便潛血),、肝腎功能、凝血功能等,。

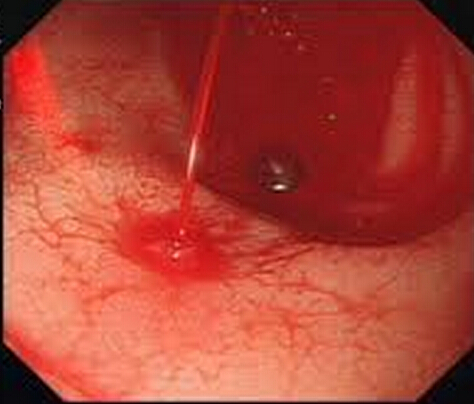

2.內(nèi)鏡檢查

依據(jù)原發(fā)病及出血部位不同,,選擇胃鏡(食管鏡)、十二指腸鏡,、小腸鏡,、膠囊內(nèi)鏡、結(jié)腸鏡以明確病因及出血部位,。

3.X線鋇劑檢查

僅適用于慢性出血且出血部位不明確;或急性大量出血已停止且病情穩(wěn)定的患者的病因診斷,。

4.血管造影

通過數(shù)字剪影技術(shù),血管內(nèi)注入造影劑觀察造影劑外溢的部位,。

5.放射性核素顯像

近年應(yīng)用放射性核素顯像檢查法來發(fā)現(xiàn)活動性出血的部位,。其方法是靜脈注射99m锝膠體后作腹部掃描以探測標(biāo)記物,從血管外溢的證據(jù),可初步判定出血部位,。

6.其他

根據(jù)原發(fā)疾病的需要,,可以選擇CT,、MRI,、CT仿真小腸、結(jié)腸造影等協(xié)助診斷,。

五 治療

根據(jù)原發(fā)疾病不同,、出血量及速度不同,治療原則各異,。

1.上消化道出血

2.中,、下消化道出血

(1)對癥治療

慢性、小量出血主要是針對原發(fā)疾病(病因)治療,。急性大量出血時應(yīng)該臥床休息,、禁食;密切觀察病情變化,,保持靜脈通路并測定中心靜脈壓。保持病人呼吸道通暢,,避免嘔血時引起窒息,。并針對原發(fā)疾病采取相應(yīng)的治療。

(2)補(bǔ)充血容量

急性大量出血時,,應(yīng)迅速靜脈輸液,,維持血容量,防止血壓下降;血紅蛋白低于6g/dl,,收縮血壓低于12kPa(90mmHg)時,,應(yīng)考慮輸血。要避免輸血,、輸液量過多而引起急性肺水腫或誘發(fā)再次出血,。

(3)

內(nèi)鏡治療

結(jié)腸鏡、小腸鏡下止血作用有限,,不適用急性大出血,,尤其對彌漫性腸道病變作用不大。具體方法有:氬離子凝固止血(APC),、電凝止血(包括單極或多極電

凝),、冷凍止血、熱探頭止血以及對出血病灶噴灑腎上腺素,、凝血酶,、立止血等藥物止血。對憩室所致的出血不宜采用APC,、電凝等止血方法,,以免導(dǎo)致腸穿孔。

(4)

微創(chuàng)介入治療

在選擇性血管造影顯示出血部位后,,可經(jīng)導(dǎo)管進(jìn)行止血治療,。大部分病例可達(dá)到止血目的,雖其中部分病例在住院期間會再次發(fā)生出血,,但其間改善了病人的全身情

況,,為擇期手術(shù)治療創(chuàng)造了良好條件。值得指出的是,,腸道缺血性疾病所致的消化道出血,,當(dāng)屬禁忌。一般來說,,下消化道出血的病例在動脈置管后不主張采用栓塞

止血方法,,原因是栓塞近端血管容易引起腸管的缺血壞死,尤其是結(jié)腸,。

(5)手術(shù)治療

在出血原因和出血部位不明確的情況下,,不主張盲目行剖腹探查,,若有下列情況時可考慮剖腹探查術(shù):①活動性大出血并出現(xiàn)血流動力學(xué)不穩(wěn)定,不允許做動脈造影

或其他檢查;②

上述檢查未發(fā)現(xiàn)出血部位,,但出血仍在持續(xù);③反復(fù)類似的嚴(yán)重出血,。術(shù)中應(yīng)全面仔細(xì)探查,必要時采用經(jīng)肛門和(或)經(jīng)腸造口導(dǎo)入術(shù)中內(nèi)鏡檢查,。由內(nèi)鏡??漆t(yī)

生進(jìn)行,手術(shù)醫(yī)生協(xié)助導(dǎo)引進(jìn)鏡,、并可轉(zhuǎn)動腸管,,展平黏膜皺襞,使內(nèi)鏡醫(yī)生獲得清晰視野,,有利于發(fā)現(xiàn)小而隱蔽的出血病灶,。同時,手術(shù)醫(yī)生通過內(nèi)鏡透照,,有時

亦可從漿膜面發(fā)現(xiàn)病灶,。

京公網(wǎng)安備 11022902000019號

京公網(wǎng)安備 11022902000019號